https://ria.ru/20250417/nauka-2011587759.html

Археологическая катастрофа. Что скрывает клад из разрушенного музея Суджи

Археологическая катастрофа. Что скрывает клад из разрушенного музея Суджи – РИА Новости, 17.04.2025

Археологическая катастрофа. Что скрывает клад из разрушенного музея Суджи

Судьба археологической коллекции Суджанского районного краеведческого музея, здание которого было разрушено 14 марта ракетным ударом ВСУ, остается неизвестной… РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T07:00:00+03:00

2025-04-17T07:00:00+03:00

2025-04-17T07:00:00+03:00

наука

наука

университетская наука

что не найдешь в учебнике

социальный навигатор

история

археология

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011636839_0:99:1280:819_1920x0_80_0_0_11a954cfbbb010b00c31fe18ef5f5b89.jpg

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Судьба археологической коллекции Суджанского районного краеведческого музея, здание которого было разрушено 14 марта ракетным ударом ВСУ, остается неизвестной. Значительную часть этой коллекции составляли восточноевропейские выемчатые эмали II-IV веков. Что это за предметы? Почему археологи связывают их с историей Великого переселения народов? Об этом рассказал научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья Института археологии РАН Олег Радюш.Суджанский район Курской области входит в число регионов, где располагались наиболее известные поселения и могильники раннеславянских культур II–VII веков н.э., хорошо изученные археологами. В фонды местного краеведческого музея осенью 2023 года были переданы несколько кладов VII века, а также сотни отдельных археологических находок, в том числе многочисленные вещи с выемчатыми эмалями, собранные в ходе исследований региона.Что представляют собой выемчатые эмали II-IV века? Это бронзовые ювелирные украшения и небольшие предметы с выемками геометрических форм, заполненными цветной эмалью. Археологи находят их в раскопках на большой территории от Прибалтики, среднего течения Дона, верховьев Волги и Оки до Крыма и Северного Кавказа, при этом основная часть находок была сделана в бассейне Днепра.Ранние славяне не сидели на местеКоличество и разнообразие предметов с эмалями, найденных археологами за пределами региона их создания, очень велико. Это и ранние, конца II века, украшения, и более поздние, вплоть до начала V века. В целом, их проникновение в Крым, и в другие южные регионы говорит об активном взаимодействии ранних славян с соседями в III-V веках, отметил Олег Радюш."По распространению эмалей мы видим, что все это время сохранялись контакты между ранними славянами и жителями соседних территорий. Наши предки не сидели на одном месте, они общались с населением Северного Причерноморья, с кочевниками сарматами, с представителями германских и других соседних культур. Они приходили на юг, хотя мы не знаем, с какими целями и вливались ли они в местное общество. Происходили сложные этнические процессы и движения", — рассказал он.Речь идет не о массовом переселении ранних славян в Крым и на Кавказ, а скорее о движении малых групп и пленных. Возможно, что они участвовали в походах коалиции варваров в первой половине III века.”Экспансия если и была, то скорее на восток в сторону Волги, где будет формироваться именно общность с сильным раннеславянским колоритом, в том числе и эмалями. Идут ранние славяне через Хопер, где на границе Воронежской и Саратовской области фиксируются поселения и могильники и эмали достаточно многочисленны. Не исключено и движение через Оку. Возможный интерес переселенцев – торговые пути, поставки меди и олова, необходимых, в том числе для производства ювелирных украшений”, — сообщил ученый.По его словам, исследование распространения предметов с выемчатыми эмалями стало еще одним доказательством того, что переселение народов началось не в конце IV века, как принято считать. Активное движение происходило и раньше, и изучение археологических находок дало ученым еще один ключ к пониманию этой страницы мировой истории.Мода ранних славянТочное место первоначального возникновения раннеславянских выемчатых эмалей остается неизвестным, но очевидно, что оно располагалось ближе к западным границам бывшего СССР. Наиболее ранние датированные погребения конца II — начала III веков известны в Мазурском Поозерье и Литве.”Выемчатые эмали возникли на основе синтеза провинциально-римского эмальерного искусства I-III веков, по всей видимости, позднекельтского (по Балтике) наследия и искусства восточноевропейских культур раннего железного века. Основа, конечно, римская. Некоторые формы варвары заимствовали полностью, но обычно увеличивали их в размерах. Эмалевые вставки были более массивными и грубыми в исполнении, хотя встречаются и шедевры”, — отметил Радюш.По его словам, украшения с эмалями второй половины II-IV веков отражают моду элиты раннеславянского общества, которое начало формироваться во II веке на территории Восточной Европы.”Мы связываем этот стиль с ранними славянами, хотя выемчатые эмали встречаются и у других народов, например в Прибалтике, где работали свои мастерские, в Эстонии, в Финляндии и даже в Швеции. На территории современной России выемчатые эмали были распространены в бассейне Оки и в Поволжье до Самарской Луки и до впадения Камы в Волгу. Эмали — очень интересные маркеры той жизни, которая происходила в бесписьменный период в II-IV веках, и о которой мы очень мало знаем, тем более что славянская археология очень бедна вещами”, — рассказал он.Эмали, найденные за пределами территории раннеславянских культур Поднепровья и верхнего Поочья, были обнаружены в погребениях. Это позволило археологам более точно определить их возраст, контекст и показатель связей между разными племенами на территории Восточной Европы.”Так получилось, что раннеславянский погребальный обряд практически никогда не включает вещи. И все находки на славянских территориях, как правило, либо случайно сделаны местными жителями или грабителями, либо обнаружены археологами при раскопках поселений, либо найдены в кладах. А за пределами славянских памятников II-IV вв. н.э. — в Прибалтике, в Поволжье, в Финляндии — эмали попадают в погребения, и для нас это все очень интересно”, — отметил Олег Радюш.Сегодня исследователи собрали находки с южных памятников, изучили курские, белгородские, брянские, орловские эмали, и собирают каталог, в котором уже более шести тысяч предметов. Работа с этим массивом информации позволяет им строить гипотезы и теории по поводу раннеславянских племен.”Предметы с эмалями попадали, например, в погребения и памятники поздних скифов – оседлого населения, которое обитало в Северном Причерноморье до 3 века н.э. Они есть в некрополях античных городов, в сарматских погребениях, например, в Подонье, на территории Молдавии, Румынии и Одесской области, в погребальных памятниках на Северном Кавказе. По Волге они доходят почти до Астрахани, у нас там есть случайные находки, и даже до Зауральской Башкирии”, — перечислил Радюш.Что касается кавказских находок, большинство из них были обнаружены в XIX веке в сборах из разграбленных могильников возле входов в ущелья, неподалеку от дорог. Их особенность, в том числе принадлежности мужской дружинной культуры, такие как рога для питья.Кочевник с эмалевыми шпорамиОдно из самых интересных погребений, содержащих эмали, было найдено археологами в Бахчисарайском районе Республики Крым на могильнике Скалистое-III. Это было захоронение конца II — начала III веков очень богатого воина, при котором находились меч, узда, античные монеты, множество посуды, включая стеклянный кубок. Полностью античный облик воина нарушали только лежащие в ногах шпоры, украшенные эмалями, отметил Олег Радюш.”Важно понимать, что южные кочевники практически никогда не использовали шпор. Шпоры – это принадлежность западного стиля управления конем, а для кельтских и германских культур — еще и символ положения в обществе, ведь воин на коне имеет более высокий статус, чем пеший”, — рассказал он.В данном случае шпоры, по мнению ученых, могут также указывать на сохранение демонстративных этнографических деталей определенных племенных групп в инокультурной среде. Этот символ нужен, в первую очередь, для “своих”, которым знакомы шпоры на ногах, а не для местного окружения.Пути женщин неисповедимыКаким образом раннеславянские эмали попадали на Кавказ и в Крым? Проанализировав находки, ученые сделали вывод, что это происходило не посредством торговли. Эмали путешествовали как часть костюма отдельных людей, чаще женщин, вместе со своими владельцами.”Женщины из раннеславянских племен обычно носили сложный костюм. Он состоял из множества деталей, одна или две из которых были украшены эмалями, и включал в себя головной убор с металлическими фрагментами, шейные гривны, венчики, короны, фибулы, которые крепили на груди бронзовую цепь с колокольчиками для отпугивания духов, браслеты, подвески и так далее. Такой костюм очень специфичен, он имеет свою историю происхождения, и сомнительно, чтобы кто-то продавал его как сувенир”, — отметил Олег Радюш.Скорее всего, речь идет о брачных союзах женщин, которые попадали в другую культурную среду, но сохраняли небольшие детали костюма родительской общины. По мнению археологов, это очень наглядно показывают сарматские курганы, где единичные подковообразные фибулы встречаются в окружении чисто сарматских артефактов.”Пути женщин, коней и оружия в древней истории неисповедимы. В могильниках в Крыму очень редко, практически никогда не встречаются в одном месте несколько предметов с эмалью. Это всегда какая-то одна вещь. Иногда они встречаются в более позднем окружении в виде обломков. Видимо, это вещи, уже вышедшие из использования, но все равно так или иначе связанные с контактами их последних носителей с раннеславянским населением”, — пояснил ученый.Результаты исследования опубликованы в журнале “Нижневолжский археологический вестник”.

https://ria.ru/20250412/nauka-2010750787.html

https://ria.ru/20250407/nauka-2009288836.html

https://ria.ru/20250402/nauka-2008597129.html

https://ria.ru/20250313/nauka-2004552645.html

россия

суджанский район

северный кавказ

кавказ

республика крым

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2025

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011636839_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5c65fe41717f53330c243d77c733347f.jpg

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

наука, университетская наука, что не найдешь в учебнике, социальный навигатор, история, археология, россия, суджанский район, северный кавказ, кавказ, российская академия наук, республика крым

Наука, Наука, Университетская наука, Что не найдешь в учебнике, Социальный навигатор, история, Археология, Россия, Суджанский район, Северный Кавказ, Кавказ, Российская академия наук, Республика Крым

Суджанский район Курской области входит в число регионов, где располагались наиболее известные поселения и могильники раннеславянских культур II–VII веков н.э., хорошо изученные археологами. В фонды местного краеведческого музея осенью 2023 года были переданы несколько кладов VII века, а также сотни отдельных археологических находок, в том числе многочисленные вещи с выемчатыми эмалями, собранные в ходе исследований региона.

Что представляют собой выемчатые эмали II-IV века? Это бронзовые ювелирные украшения и небольшие предметы с выемками геометрических форм, заполненными цветной эмалью. Археологи находят их в раскопках на большой территории от Прибалтики, среднего течения Дона, верховьев Волги и Оки до Крыма и Северного Кавказа, при этом основная часть находок была сделана в бассейне Днепра.

Ранние славяне не сидели на месте

Количество и разнообразие предметов с эмалями, найденных археологами за пределами региона их создания, очень велико. Это и ранние, конца II века, украшения, и более поздние, вплоть до начала V века. В целом, их проникновение в Крым, и в другие южные регионы говорит об активном взаимодействии ранних славян с соседями в III-V веках, отметил Олег Радюш.

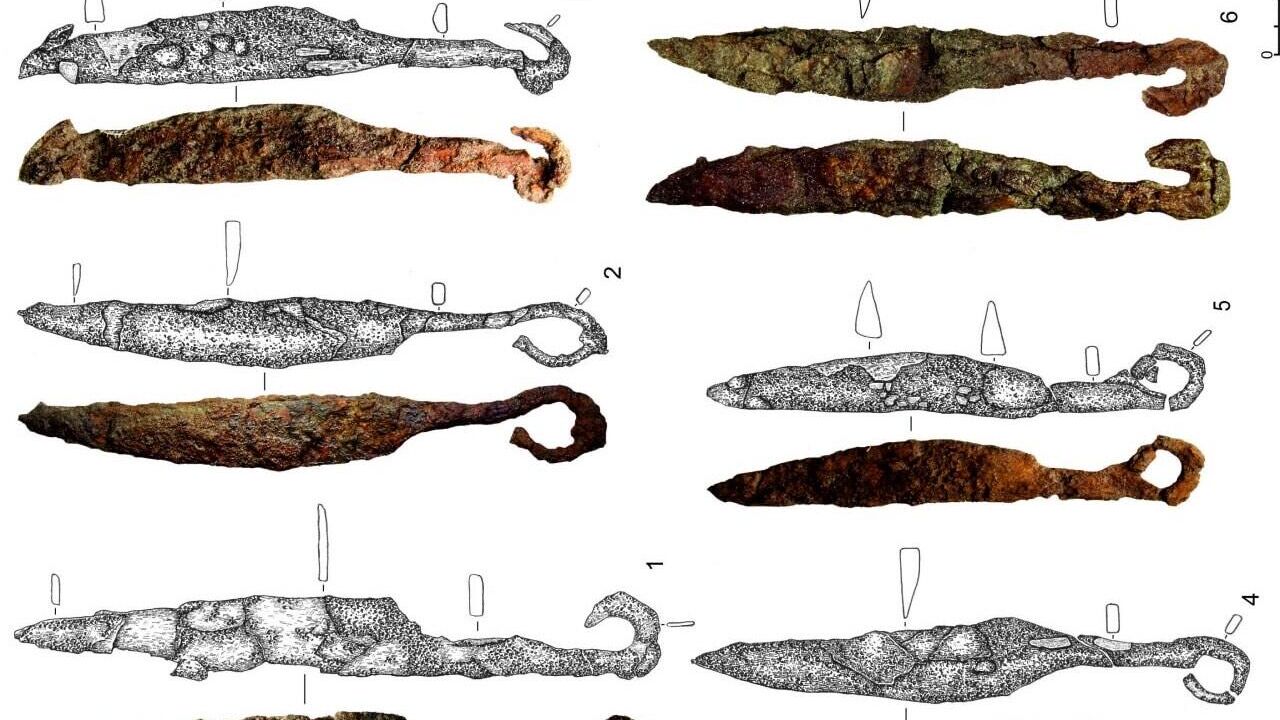

Суджанский-Замостянский клад

1 из 3

Пальчатая фибула. Клад из Черкасской Конопельки

2 из 3

Княжьинский клад

3 из 3

Суджанский-Замостянский клад

1 из 3

Пальчатая фибула. Клад из Черкасской Конопельки

2 из 3

Княжьинский клад

3 из 3

«

“По распространению эмалей мы видим, что все это время сохранялись контакты между ранними славянами и жителями соседних территорий. Наши предки не сидели на одном месте, они общались с населением Северного Причерноморья, с кочевниками сарматами, с представителями германских и других соседних культур. Они приходили на юг, хотя мы не знаем, с какими целями и вливались ли они в местное общество. Происходили сложные этнические процессы и движения”, — рассказал он.

Речь идет не о массовом переселении ранних славян в Крым и на Кавказ, а скорее о движении малых групп и пленных. Возможно, что они участвовали в походах коалиции варваров в первой половине III века.

“Экспансия если и была, то скорее на восток в сторону Волги, где будет формироваться именно общность с сильным раннеславянским колоритом, в том числе и эмалями. Идут ранние славяне через Хопер, где на границе Воронежской и Саратовской области фиксируются поселения и могильники и эмали достаточно многочисленны. Не исключено и движение через Оку. Возможный интерес переселенцев – торговые пути, поставки меди и олова, необходимых, в том числе для производства ювелирных украшений”, — сообщил ученый.

По его словам, исследование распространения предметов с выемчатыми эмалями стало еще одним доказательством того, что переселение народов началось не в конце IV века, как принято считать. Активное движение происходило и раньше, и изучение археологических находок дало ученым еще один ключ к пониманию этой страницы мировой истории.

В Сибири найдены следы древней технологии сварки

Мода ранних славян

Точное место первоначального возникновения раннеславянских выемчатых эмалей остается неизвестным, но очевидно, что оно располагалось ближе к западным границам бывшего СССР. Наиболее ранние датированные погребения конца II — начала III веков известны в Мазурском Поозерье и Литве.

“Выемчатые эмали возникли на основе синтеза провинциально-римского эмальерного искусства I-III веков, по всей видимости, позднекельтского (по Балтике) наследия и искусства восточноевропейских культур раннего железного века. Основа, конечно, римская. Некоторые формы варвары заимствовали полностью, но обычно увеличивали их в размерах. Эмалевые вставки были более массивными и грубыми в исполнении, хотя встречаются и шедевры”, — отметил Радюш.

Навершия булавок из погребения в курганном могильнике Валовый Ростовской области

1 из 3

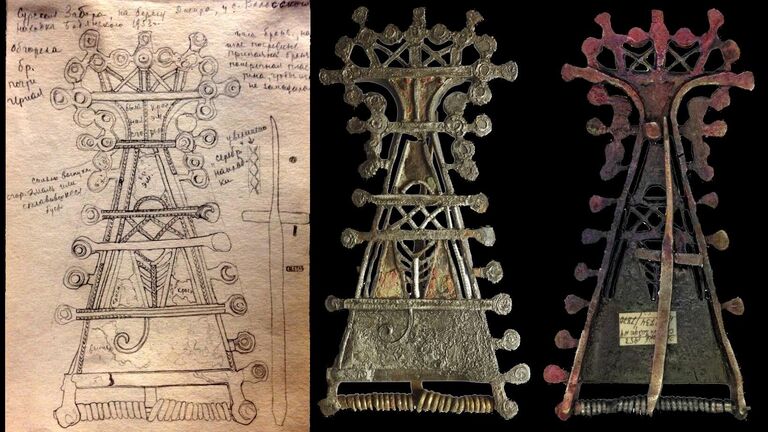

Треугольная фибула из Сурской Заборы на Днепре

2 из 3

Дисковидная фибула из клада в Стольном Черниговской области

3 из 3

Навершия булавок из погребения в курганном могильнике Валовый Ростовской области

1 из 3

Треугольная фибула из Сурской Заборы на Днепре

2 из 3

Дисковидная фибула из клада в Стольном Черниговской области

3 из 3

По его словам, украшения с эмалями второй половины II-IV веков отражают моду элиты раннеславянского общества, которое начало формироваться во II веке на территории Восточной Европы.

“Мы связываем этот стиль с ранними славянами, хотя выемчатые эмали встречаются и у других народов, например в Прибалтике, где работали свои мастерские, в Эстонии, в Финляндии и даже в Швеции. На территории современной России выемчатые эмали были распространены в бассейне Оки и в Поволжье до Самарской Луки и до впадения Камы в Волгу. Эмали — очень интересные маркеры той жизни, которая происходила в бесписьменный период в II-IV веках, и о которой мы очень мало знаем, тем более что славянская археология очень бедна вещами”, — рассказал он.

Эмали, найденные за пределами территории раннеславянских культур Поднепровья и верхнего Поочья, были обнаружены в погребениях. Это позволило археологам более точно определить их возраст, контекст и показатель связей между разными племенами на территории Восточной Европы.

“Так получилось, что раннеславянский погребальный обряд практически никогда не включает вещи. И все находки на славянских территориях, как правило, либо случайно сделаны местными жителями или грабителями, либо обнаружены археологами при раскопках поселений, либо найдены в кладах. А за пределами славянских памятников II-IV вв. н.э. — в Прибалтике, в Поволжье, в Финляндии — эмали попадают в погребения, и для нас это все очень интересно”, — отметил Олег Радюш.

Сегодня исследователи собрали находки с южных памятников, изучили курские, белгородские, брянские, орловские эмали, и собирают каталог, в котором уже более шести тысяч предметов. Работа с этим массивом информации позволяет им строить гипотезы и теории по поводу раннеславянских племен.

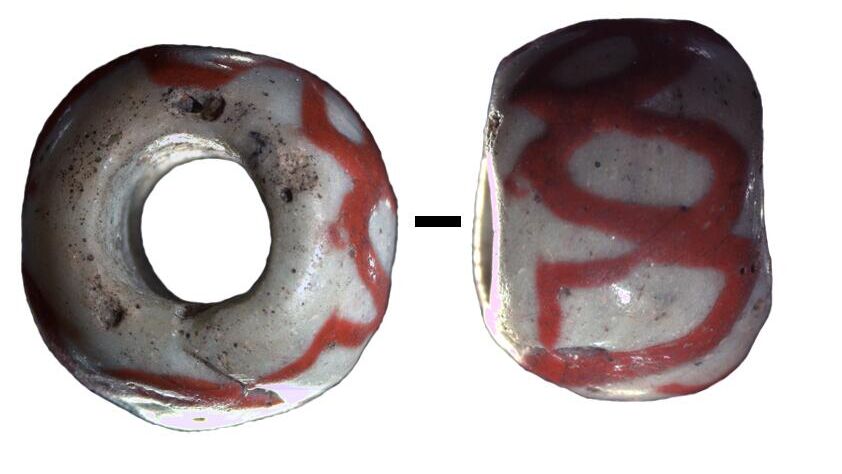

Подковообразные фибулы из погребений в Молдавии и Одесской области

1 из 3

Деталь цепи от рога для питья Лезгор, Северная Осетия

2 из 3

Шпоры из погребения могильника Скалистое III в Крыму

3 из 3

Подковообразные фибулы из погребений в Молдавии и Одесской области

1 из 3

Деталь цепи от рога для питья Лезгор, Северная Осетия

2 из 3

Шпоры из погребения могильника Скалистое III в Крыму

3 из 3

“Предметы с эмалями попадали, например, в погребения и памятники поздних скифов – оседлого населения, которое обитало в Северном Причерноморье до 3 века н.э. Они есть в некрополях античных городов, в сарматских погребениях, например, в Подонье, на территории Молдавии, Румынии и Одесской области, в погребальных памятниках на Северном Кавказе. По Волге они доходят почти до Астрахани, у нас там есть случайные находки, и даже до Зауральской Башкирии”, — перечислил Радюш.

Что касается кавказских находок, большинство из них были обнаружены в XIX веке в сборах из разграбленных могильников возле входов в ущелья, неподалеку от дорог. Их особенность, в том числе принадлежности мужской дружинной культуры, такие как рога для питья.

Кочевник с эмалевыми шпорами

Одно из самых интересных погребений, содержащих эмали, было найдено археологами в Бахчисарайском районе Республики Крым на могильнике Скалистое-III. Это было захоронение конца II — начала III веков очень богатого воина, при котором находились меч, узда, античные монеты, множество посуды, включая стеклянный кубок. Полностью античный облик воина нарушали только лежащие в ногах шпоры, украшенные эмалями, отметил Олег Радюш.

“Важно понимать, что южные кочевники практически никогда не использовали шпор. Шпоры – это принадлежность западного стиля управления конем, а для кельтских и германских культур — еще и символ положения в обществе, ведь воин на коне имеет более высокий статус, чем пеший”, — рассказал он.

В данном случае шпоры, по мнению ученых, могут также указывать на сохранение демонстративных этнографических деталей определенных племенных групп в инокультурной среде. Этот символ нужен, в первую очередь, для “своих”, которым знакомы шпоры на ногах, а не для местного окружения.

Пути женщин неисповедимы

Каким образом раннеславянские эмали попадали на Кавказ и в Крым? Проанализировав находки, ученые сделали вывод, что это происходило не посредством торговли. Эмали путешествовали как часть костюма отдельных людей, чаще женщин, вместе со своими владельцами.

“Женщины из раннеславянских племен обычно носили сложный костюм. Он состоял из множества деталей, одна или две из которых были украшены эмалями, и включал в себя головной убор с металлическими фрагментами, шейные гривны, венчики, короны, фибулы, которые крепили на груди бронзовую цепь с колокольчиками для отпугивания духов, браслеты, подвески и так далее. Такой костюм очень специфичен, он имеет свою историю происхождения, и сомнительно, чтобы кто-то продавал его как сувенир”, — отметил Олег Радюш.

Скорее всего, речь идет о брачных союзах женщин, которые попадали в другую культурную среду, но сохраняли небольшие детали костюма родительской общины. По мнению археологов, это очень наглядно показывают сарматские курганы, где единичные подковообразные фибулы встречаются в окружении чисто сарматских артефактов.

“Пути женщин, коней и оружия в древней истории неисповедимы. В могильниках в Крыму очень редко, практически никогда не встречаются в одном месте несколько предметов с эмалью. Это всегда какая-то одна вещь. Иногда они встречаются в более позднем окружении в виде обломков. Видимо, это вещи, уже вышедшие из использования, но все равно так или иначе связанные с контактами их последних носителей с раннеславянским населением”, — пояснил ученый.

#Археологическая #катастрофа #Что #скрывает #клад #из #разрушенного #музея #Суджи

Leave a Reply